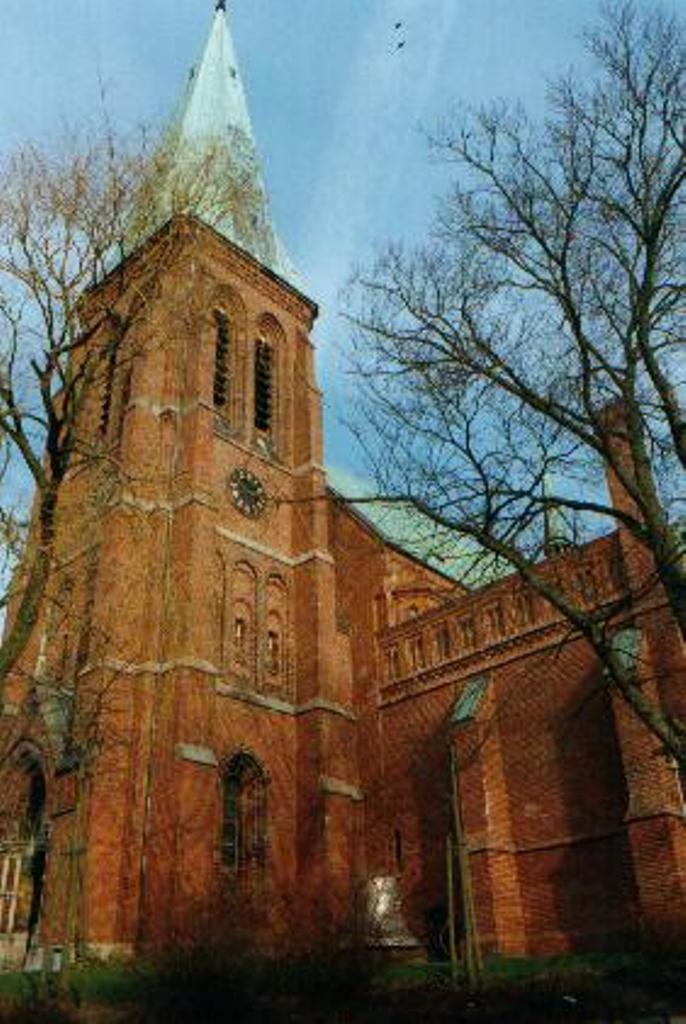

Schleswiger Dom

Reste seiner Vorgänger der Missionskirche in Haithabu (um 850) und später des ersten Doms im 948 gegründeten Bistum, hat man bislang nicht ergraben. In der heutigen Kirche haben sich bedeutende Teile ihrer romanischen Vorläuferin erhalten. Mit deren Bau in Form einer dreischiffigen, flach bedeckten Pfeilerbasilika aus Tuff und Feldsteinen, später auch Ziegeln, begann man wohl um 1100. Ob dieser ursprüngliche romanische Dom überhaupt fertiggestellt, der Plan nach einem teilweisen Einsturz 1275 geändert oder ganz aufgegeben wurde, ist unbekannt. Zu den bedeutendsten Relikten dieser frühen Kirche gehören das Petri-Portal, das (später gotisch eingewölbte) Querhaus und verschiedenen Beispiele markanter Bauplastik der Romantik.

D

arstellungen von Löwen (außen an der Kanoniker-Sakristei am südlichen Querschiff und in der Löwengrube nördlich des Chors). Im wesentlichen entstand die Kirche in ihrer jetzigen Gestalt als hochgotische Gewölbebasilika in der 2. Hälfte des 13. Jh. offenbar unter Einfluß der damals fortschrittlichen Konzeption kirchlicher Großprojekte wie von St. Marien oder dem Dom zu Lübeck (vor allem in Bezug auf den Chor, der in Schleswig allerdings vereinfacht wurde: (ohne Umgang), des (abgerissenen) Hamburger Doms oder des Dithmarscher Doms von Meldorf. Endgültig abgeschlossen wurde diese Modernisierung wohl durch die Umgestaltung des Langhauses als Halle zu Beginn des 15. Jh. Nördlicherseits fügte man dem Bau wichtige Erweiterungen an: am Chor die zweigeschossige Sakristei (Ende des 15. Jh., später als Fürstengruft und gottorfische Grablege von Bedeutung, am Querschiff die Kanoniker-Sakristei (1220-30) und vor allem den "Schwahl", den dreiflügeligen Kreuzgang (1310-20). Als letzter das äußere Bild prägender Anbau der altehrwürdigen Kirche entstand 1888-94 der 112 m hohe neogotische Westturm nach Plänen von Friedrich Adler aus Berlin. Ein wegen seiner Proportionen nicht unumstrittenen Präsent: Preußens König Wilhelm I. hat hier mit der bekannten Bescheidenheit seines Hauses der Stadt Schleswig unübersehbar sein Siegel aufgedrückt.